インターネットが当たり前となった現代では、正しい情報を見極める力=情報リテラシーが、

子育てにも大きく影響しています。

SNSや検索サイトには膨大な情報があふれており、

その中には誤った情報や偏った意見も多く含まれています。

「情弱(情報弱者)」とならずに、正しい情報を見分けて子育てを行うには、

親自身の学びと意識改革が必要です。

親も情報リテラシー、磨かなきゃね!

情弱とは?子育て世代が知っておくべき基礎知識

「情弱」とは、「情報弱者」の略で、必要な情報にアクセスできなかったり、

誤った情報を信じやすかったりする人を指します。

これは特別な人だけの話ではなく、誰でもなる可能性があります。

特にスマートフォンやSNSを活用することが日常化している今、

情報に対して無防備な状態はリスクです。

子育てをする上で、親が情弱であると、誤った育児情報に惑わされ、

子どもの成長や健康にも悪影響が及ぶことがあります。

情報無防備は子育てのリスク大!

情弱が多すぎる現代で子育てに影響するリスクとは

誤情報に基づいた育児方針を取り入れてしまう

「母乳育児が絶対に正しい」「予防接種は危険」など、極端な意見がネット上にあふれています。

こうした誤った情報に流されると、本来必要な医療やケアを受け損ねる可能性があります。

子育てに関しては、医学的・科学的に裏付けのある情報を基に判断することが重要です。

SNSの比較で自己肯定感が下がる

育児アカウントのキラキラした投稿を見て、「自分はダメな親だ」と落ち込む親も少なくありません。

他人の情報と自分の現実を混同しないリテラシーが、心の健康を守ります。

子育てにおいて情弱にならないために必要な心がけ

1. 情報をうのみにせず、自分で確認する習慣をつける

ネットの情報は、誰でも書けるという特性があります。

気になる情報を見つけたら、複数の信頼できるサイトで裏を取る習慣をつけましょう。

2. 情報の出どころに注意する

発信者が医師や専門家かどうか、企業の広告でないかなど、出典を確認しましょう。

出どころが明確でない情報は、信じない勇気も大切です。

3. 子どもにも「調べる姿勢」を見せる

親が分からないことを調べている姿を見せることで、

子どもも自然と「正しい情報を探す」力が育ちます。

親子で調べる楽しさ、味わってみてね!

情弱なまま子育てをすると起こりうる問題とは

健康や安全に関わる重大なミスを招く

ネットの「自然派育児」などを盲信して、予防接種を受けなかったり、

医師の指導を無視したりするケースがあります。

正しい情報をもとに行動しなければ、子どもの健康を守れません。

子どもがネットに無防備な状態で触れるようになる

親がSNSやネットの危険性に対して無関心であると、子どもも「なんでも信じてしまう」ようになります。

ネット上のトラブルや犯罪から子どもを守るためには、親の知識が必要不可欠です。

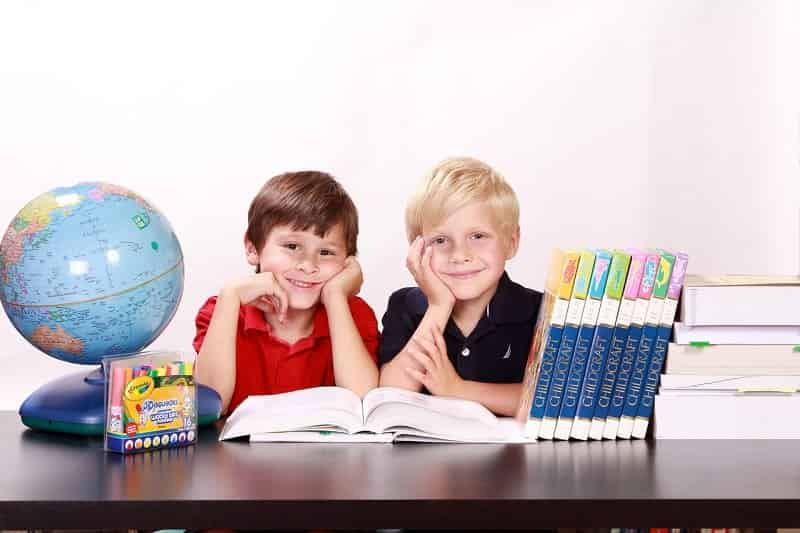

子どもを情弱にしないために親ができるデジタル教育の基本

1. ネットにある情報の「正しさ」はバラバラであることを教える

どんなサイトにも間違いがある可能性があることを、子どもに教えましょう。

「ネットは100%正しくない」という前提を理解させることが大切です。

2. 調べ方・検索の仕方を一緒に学ぶ

単にキーワードを入れるだけでなく、「出典を調べる」「複数の意見を比べる」という検索リテラシーも教えましょう。

まずは出典チェック&複数意見を比較しよう!

3. 一緒に考え、答えを急がず、問い続ける姿勢を育てる

「これって本当かな?」「どうしてだろう?」と親子で話し合うことで、考える力が養われます。

情弱を防ぐ子育て術:信頼できる情報の選び方を教えるには

公式サイトを使って一緒に調べてみる

たとえば気になる健康情報があれば、

親子で厚生労働省や日本小児科学会の公式サイトを開いて調べてみましょう。

「何を信じるべきか」を一緒に確認する姿勢が、自然と身につきます。

怪しいサイトや言葉の特徴を教える

「●●するだけで痩せる」「絶対に成功する!」など、極端な表現や不安をあおる言葉は要注意です。

子どもにも「これは怪しいね」と一緒にツッコミを入れる練習をしておくと、判断力が磨かれます。

友達の情報とどう向き合うかを話す

「〇〇ちゃんの家ではこうしてるよ」というような会話の中でも、

「じゃあそれって本当に安全かな?」と親子で考える時間をつくりましょう。

人と違う情報に触れても、すぐに流されない判断力が大切です。

わが家も『本当に安全?』話し合う時間、大事にしてます!

家庭で実践できる情弱対策と子育てのヒント

1日1つ「これって本当?」を親子で考える

日常の中で、「それって本当にそうかな?」「他にも情報あるかな?」と、

確認するクセを親子で共有しましょう。

「調べて確かめる文化」を家庭内に育てることが大切です。

テレビやネットのニュースを一緒に見る習慣をつける

ニュースを一緒に見ながら、「どう思った?」「これは誰が言ってるのかな?」

と対話を重ねることで、情報に対する感度が高まります。

親が学ぶ姿勢を見せる

「お母さんも調べてみよう」「お父さんもこのニュースちょっと気になるな」と言葉にすることで、

子どもにも学びの姿勢が伝わります。

親の行動が、子どもの情報リテラシーを育てる鏡になります。

親の一言で、子どもの学びがぐっと深まるね!

スマホやゲームのルールを一緒に作る

「時間を決める」「使うアプリを一緒に選ぶ」など、子どもと話し合いながらルールを作ることで、

主体的なネット利用が育ちます。

まとめ|情弱 子育ての時代を乗り越えるために必要な教育と意識改革

正しい情報は、選ぶ力と疑う視点から生まれる

「誰が言っているか」「根拠があるか」を見るだけで、怪しい情報に流されにくくなります。

まずは親が正しい情報を見つける目を持ちましょう。

子育ての中に「調べる習慣」を取り入れよう

わからないことは一緒に調べる。

ニュースを一緒に見る。

そんな小さな行動が、子どものリテラシーを育てます。

親の背中が、子どもの情報との向き合い方を決めます。

家庭が「学び合う場」になれば、情弱は自然と改善される

子どもも親も、情報について日々学び続ける姿勢があれば、もう情弱ではありません。

これからの子育ては、「情報を教える」のではなく、「一緒に学ぶ」時代です。