「情弱」という言葉は、今やネットスラングの定番となっています。

特に2ちゃんねる(現・5ちゃんねる)やX(旧Twitter)では、

知識や情報に疎い人に対して「情弱煽り」と呼ばれる言葉の暴力が日常的に行われています。

本記事では、そうした「情弱煽り」がどのような文脈で使われているのか、

どんなフレーズが定番なのか、そして煽られたときにどう対処すべきかを

わかりやすく解説していきます。

ネット社会で生きていくには、ただ情報を受け取るだけでなく、

自分を守るネットリテラシーも必要です。

「情弱煽り」に対する理解を深めて、無駄なトラブルに巻き込まれない知恵を身につけましょう。

情弱煽り?スマートにスルーしちゃおう!

ネットでよく見る情弱煽りとは?その意味と使われ方

「情弱」とは情報に疎い人をバカにする言葉

「情弱」は「情報弱者」の略で、主にネット上で使われるスラングです。

元々は情報リテラシーが低く、誤った情報に振り回される人を指す中立的な言葉でしたが、

近年ではバカにする意味合いが強くなっています。

つまり「情弱」と言われると、「ネットを使いこなせない人」「時代遅れの人」

として見下されているということです。

ネット社会では、この言葉が相手を馬鹿にするための武器として使われています。

煽りとしては見下す目的で使われることが多い

「情弱」という言葉は、多くの場合、相手を見下す目的で使われます。

「そんなことも知らないの?」という意味合いを込めて、

「情弱乙」「情弱すぎワロタ」などの形で煽りに使われます。

情報の格差を利用してマウントを取りたい人が、

相手を貶める手段として使うのが典型的なパターンです。

このため、情弱という言葉はネット上でかなり攻撃的に聞こえることが多いです。

ネット掲示板やSNSでのマウント取りによく使われる

2ちゃんねるやXなどの匿名掲示板では、自分の知識や経験を誇示するために他人を「情弱」

と呼ぶケースが多く見られます。

たとえば、自分が知っているマイナーな設定や仕様について、

知らなかった人を「情弱」と言って嘲笑することがあります。

情報を武器にした“マウント合戦”の一部として、「情弱煽り」は使われているのです。

特に議論が白熱すると、相手を攻撃するためのレッテル貼りとして多用されがちです。

知識自慢より思いやりが大事ですね。

相手を論破する流れで使われるケースが多い

「論破」と呼ばれる勝ち負けの構図が好まれるネット文化では、最後に「情弱乙」と言い放つことで、

会話の主導権を握る流れが見られます。

これは論理的な議論ではなく、感情や優位性を示すための言葉遊びに過ぎません。

本質的な理解ではなく、相手を黙らせるための“煽り文句”として使われるのが実情です。

こうした使われ方に対しては、冷静な視点で見ることが重要です。

2ちゃんでよく使われる情弱煽りの定番フレーズ

「情弱乙」

「乙」は「お疲れ様」のネットスラングですが、

「情弱乙」は「お前は情弱だね、お疲れ」という皮肉の意味で使われます。

シンプルかつ強烈な煽り文句で、ネットでは非常に頻繁に見かけます。

書き込みの最後に添えるだけで、上から目線のニュアンスを強調することができます。

軽く見えても、言われた側にとっては強い否定のメッセージとなることが多いです。

「まだそんなの信じてるの?情弱すぎ」

これは、すでに誤情報と判明している内容を信じている人に対して使われる煽り文句です。

「自分はもう知ってる」「お前は遅れてる」という意味合いが含まれています。

「知っていて当然」というスタンスが、ネット上での上下関係を作る材料になっています。

本当に知らなかった人が見れば傷つく可能性もあるフレーズです。

「ググれカス(=情弱の定番)」

「Googleで調べろよ」という意味の「ググれカス」も、情弱煽りとして定番です。

自分で調べずに質問する人に対して、「情弱のくせに質問すんな」という意味合いで使われます。

言い方はストレートで乱暴ですが、

背景には「調べる努力をしろ」というメッセージも含まれています。

ただし、言葉の選び方としては非常に攻撃的です。

言葉は乱暴だけど、愛のムチかも?

「それ情弱しか使ってないぞw」

特定の商品やサービス、設定などを批判する際に、

「そんなの情弱しか使わない」と言うことで、間接的に相手を馬鹿にします。

「〇〇って情弱向けじゃん」などと似た形でも使われます。

このような言い回しは、集団での同調圧力を誘う効果もあるため、より攻撃的に働くことがあります。

使う側にとっては冗談でも、受け取る側にとっては深刻なダメージになることもあります。

X(旧Twitter)で見かける情弱煽りのあるあるパターン

引用リポストで「情弱さん…w」などと皮肉る

誰かの投稿に対して、引用リポスト機能を使い「情弱さん…w」とだけ添えることで、

笑いものにする手法です。

文言自体は短くても、かなり強烈な皮肉として働きます。

フォロワーが多いアカウントがこれをやると、一気に炎上や晒しのきっかけになります。

一種の「ネットいじめ」にも発展しやすいパターンです。

スクショ付きで間違いを晒して「こういう情弱が…」とコメント

X(旧Twitter)では、相手の投稿内容をスクリーンショットで保存し、

それを引用して「こういう情弱がまだいるのか…」といった形で晒す行為もよく見られます。

こうした投稿は、多くの人の目に触れることで、

対象となったユーザーが不特定多数から非難されるきっかけになります。

本人が間違いに気づいて訂正しようとしても、

スクショが残ることで炎上が続いてしまうのが厄介です。

一見して知識のある投稿者が優位に見えますが、

やりすぎると「ネットいじめ」として逆に批判されることもあります。

スクショ晒しはやめようね、優越感に要注意!

流行に乗り遅れた人を「まだそんなこと言ってるの?情弱」

トレンドが変化した後も旧情報に基づいて発言した人に対して、

「まだそんなこと言ってるの?」という煽りとともに「情弱」と断定するパターンです。

こういった煽りは、新しい情報を素早く取り入れた人が、

他者より優位に立とうとする心理から生まれます。

情報のスピード感を重視するSNSならではの煽り方と言えるでしょう。

こうした表現に敏感になりすぎると、発言を委縮してしまう原因にもなります。

まとめアカウントが情弱発言を晒しあげる

「〇〇な情弱発言まとめ」といった投稿で、特定のユーザーや発言が無断でリストアップされることもあります。

こういったまとめアカウントはフォロワーも多いため、影響力が大きく、

炎上の火種になりやすいです。

本人の知らないところで「情弱認定」され、SNS上で笑いものにされるというリスクが存在します。

ネット上に投稿する内容には、慎重さと正確性が求められます。

情弱煽りに使われやすい言葉や表現の特徴

「~知らないの?」と知識の欠如を責める

「え、それ知らないの?」「今どき常識でしょ」などと、相手の無知を指摘して煽るパターンです。

この言い回しには、「自分は知っている」「あなたはレベルが低い」

という意味合いが含まれています。

知識の優劣を強調して、立場の上下を作り出すのが特徴です。

本当の意味で知識を共有したいなら、相手を責めるような言葉ではなく、

優しく伝える姿勢が必要です。

「常識でしょ」と一般論でマウントを取る

「それ、普通に考えたら分かるでしょ」「誰でも知ってる常識」などと言うことで、

あたかも“正論”としてマウントを取るパターンです。

しかし、常識は人によって異なり、知識や経験の違いによってズレが生じるものです。

「常識」という言葉で相手を攻撃するのは、議論を閉ざしてしまう結果にもなります。

相手の立場や背景を考えずに「常識でしょ?」と責めるのは不適切です。

「今どきそんなの使ってるの?」と時代遅れを指摘

ツールやサービスに対して「え、まだそれ使ってるの?」「もう終わってるよそれ」と言うことで、

相手の知識を軽視します。

このような言い回しは、特にガジェット・ソフトウェア・SNSプラットフォームなどの

文脈で使われがちです。

時代の流れが早い分野ではありがちな煽りですが、

アップデートに疎い人にとっては心の負担になります。

新しいものを知らない=悪という価値観に偏らないことも大切です。

「新しいだけが正解じゃない!」

「それ詐欺だよ?情弱なの?」と知識不足を笑う

悪質な広告や怪しいビジネスに引っかかった人に対して、

「それ情弱しか引っかからんでしょ」と笑うような煽りもよく見られます。

こうした投稿には、「自分は見抜けた」という優越感が含まれています。

しかし、誰でも騙される可能性があることを忘れてはいけません。

知識がある人こそ、他人を守るための姿勢を持つべきです。

なぜ情弱はネット上で煽りの対象になりやすいのか?

ネットでは知識や情報量が力になるから

ネット上では、リアルとは異なり「誰が何を知っているか」が大きな影響力になります。

知識の多い人がリスペクトされ、情報に疎い人は「情弱」と見なされる構図が出来上がっています。

情報の多寡が「勝ち負け」や「上下関係」を生む要因となっているのです。

だからこそ、煽りの対象として情弱が選ばれやすくなるのです。

匿名性があるため攻撃的になりやすいから

インターネットでは顔も名前も知られないため、普段は言えないことを平気で言える環境があります。

匿名の安心感が、煽り行為を助長してしまうのです。

実社会では控えるような言動も、ネット上では“ノーリスク”でできてしまいます。

その結果、情弱という言葉を使った攻撃が頻発するのです。

マウントを取りたい人が多いから

「自分は知っている」「お前は知らない」という関係性を作ることで、

自己肯定感を得ようとする人が一定数います。

その手段として、「情弱」と呼ぶことでマウントを取るのは、非常に手軽で効果的です。

自己承認のために他人を攻撃するのは、健全とは言えません。

しかし、それがネット文化として常態化している側面があります。

噛みつくより、自分にやさしくね。

誤情報に騙されている人が目立つから

情報を鵜呑みにして投稿した人が、結果的に目立ってしまい、それが「情弱」として叩かれるケースもあります。

このような投稿がバズると、煽りコメントが集中する状態が生まれます。

正確な情報を見極めるスキルが問われる時代において、

情弱であることは批判の的になりやすいのです。

ただし、間違いを許容できる文化も同時に必要です。

情弱煽りが引き起こす炎上やトラブル事例

発言をスクショされて拡散される

SNSでは、自分が過去に投稿した内容がスクリーンショットで保存され、後から拡散されることがあります。

それが誤った情報だった場合、「こんな情弱がまだいるのか」という形で多くの人に晒されることも少なくありません。

一度ネットに出た情報は簡単には消えず、

誤った投稿が一人歩きして自分の評価を大きく下げてしまう可能性があります。

投稿前に情報の正確性を確認することが、最善の予防策です。

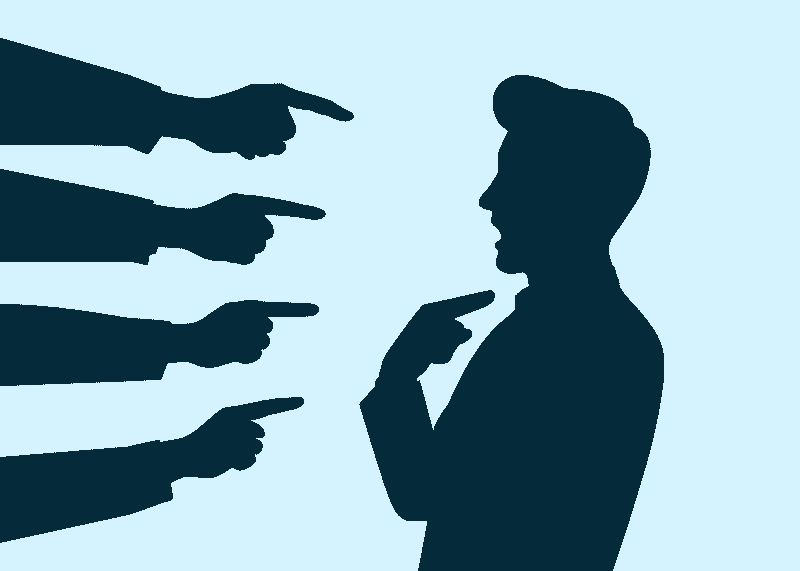

ネット民の総攻撃でアカウントが炎上する

「情弱」として認定されると、複数のユーザーからのリプライ攻撃や引用リポストでの晒しが始まり、

アカウントが炎上することもあります。

フォロワーが少ない個人であっても、一気に注目を集めて攻撃対象になってしまうリスクがあります。

特に攻撃が過激化すると、アカウント削除や精神的なストレスを引き起こす原因にもなります。

煽りや炎上に巻き込まれないためにも、落ち着いて冷静な投稿を心がけましょう。

誤情報を信じた投稿が叩かれる

まとめサイトや広告、スパム投稿などに騙されて間違った情報を信じたまま発信してしまい、

後から「情弱」として批判されるケースもあります。

このようなケースでは、「自業自得」と言われることもありますが、

実際には情報の受け手だけでなく、発信元の問題も大きいことを忘れてはいけません。

まずは自分で調べ、信頼できる情報かどうかを判断する力が求められます。

まとめサイトだけ鵜呑みNG、自分調査大事!

有名人の発言が情弱扱いされて騒動に発展

芸能人やインフルエンサーなどの発言が「情弱すぎる」と批判され、炎上騒ぎになることもあります。

特に医療や経済、政治などのセンシティブな話題で誤情報を発信すると、炎上の火種になりやすいです。

影響力がある人ほど、正しい情報を発信する責任が問われます。

知識に自信がないときは、無理に発信しないことも賢明な判断です。

情弱煽りを見たときの正しい対処法と心構え

スルーするのが一番安全な対応

煽りの多くは、相手の反応を楽しむことが目的です。

反応すればするほど、相手の思うつぼです。

基本的には、反論せず無視する(スルーする)ことが最も安全で有効な対処法です。

気にしないことで、煽り側の興味も薄れていきます。

感情的にならないことが、ネット上で自分を守る第一歩です。

煽りに反応せず事実を冷静に確認する

もし自分の投稿が間違っていたとしても、煽られてすぐに感情的に反論するのではなく、

一度冷静に事実を確認しましょう。

調べた結果、誤りがあったなら素直に認めて対応すれば、誠実さが伝わります。

正しさを主張する前に、まずは正確な情報を確認する冷静さが重要です。

一歩引いて状況を整理することで、被害も最小限に抑えられます。

誤情報に気づいたら素直に修正・削除する

もし誤情報を投稿してしまった場合は、訂正ツイートや投稿の削除を行うなど、早めの対応が大切です。

「自分のミスを認めるのが恥ずかしい」と感じるかもしれませんが、

後になって拡散されるよりも、早めに対処した方が信用は回復しやすいです。

ネット上での誠意ある対応は、信頼に繋がります。

ネットでの発言にはリテラシーを持つことが重要

「誰でも簡単に情報を発信できる時代」だからこそ、

リテラシー(情報を正しく扱う能力)が求められます。

「この情報は正しいか?」「誰が言っているのか?」「拡散して問題はないか?」

という視点を常に持つようにしましょう。

リテラシーの高さは、自分を守るだけでなく、他人を守る力にもなります。

普段から疑問を持ち、調べ、確認する習慣をつけることが何よりも大切です。

疑って調べるクセが、ネットでの命綱!

まとめ:情弱煽りを理解してネットリテラシーを高めよう

「情弱」という言葉は、本来は情報に疎い人を表すものでしたが、

現在ではネット上での煽りや攻撃のためのスラングとして定着しています。

2ちゃんねるやXなどのSNSでは、知識や情報の優劣がマウントや攻撃の材料となり、

さまざまなトラブルや炎上が起こっています。

しかし、こうした煽りに対抗するには、過剰に反応せず、事実を確認し、

冷静に行動することが最も効果的です。

また、自分自身が煽りの加害者にならないように、ネットリテラシーを高め、

他人を尊重する姿勢を忘れないことも重要です。

ネットは便利で楽しい場所ですが、使い方を誤ると簡単に人を傷つける武器にもなります。

「情弱煽り」に惑わされず、自分の知識と良識で、快適なネットライフを送りましょう。